上世纪70年代初,有一个很有名的反精神病学的研究。8名精神正常的研究人员试着通过诊断住进美国的几家精神病院。他们报告的唯一症状是听到某种声音(说点“空洞”之类的话)。其中的7个人被诊断为精神分裂症并且让他们住了院……一旦住进医院,他们立刻表现得很正常,但当他们有礼貌地询问情况时,没有人搭理他们。这7个人后来报告说:他们的诊断标签——精神分裂症意味着他们在精神病院里地位很低、力量极小。

科罗拉多枪杀案罪犯詹姆斯·霍尔姆斯:他在加州大学河滨分校获得了神经科学最高荣誉学士学位。大学毕业后,他没找到全职工作在住家附近的麦当劳打工,他的邻居说他看起来情绪低落很消沉。之后霍尔姆斯在科罗拉多州丹佛大学攻读神经科学博士学位。2012年7月20日清晨,美国科罗拉多州奥罗拉市《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》电影首映式上,霍尔姆斯头戴防毒面具持枪向奥罗拉中心购物中心世纪16电影院内正观看电影新片的观众进行扫射,并投掷了一枚催泪弹。共造成12人死亡,58人受伤。

当有人犯下一桩令人毛骨悚然而又费解的罪行时,我们一般会怀疑他是不是有精神疾病:除了疯子,还有谁会做出这样的事?但是当一个杀人犯在被捕以后举止疯狂,我们可能仍会怀疑他是不是在为审讯做准备。这是人们对科罗拉多枪杀案罪犯詹姆斯·霍尔姆斯的猜测。他在法庭和监狱里的精神病治疗及古怪表现让人们怀疑他是真的患有精神病还是在为精神病辩护做准备。这带来一个疑问:罪犯能通过伪装精神病侥幸逃脱惩罚吗?

《飞越疯人院》中,装作精神异常的麦克墨菲不断挑战精神病院的制度规则,最后被医生切除了额叶

自从十九世纪中期精神病辩护制度确立以来,专家们一直在讨论这个问题。为逃脱绞刑或断头台,跨时代的罪犯们会伪装当时心理学新兴领域的症状。很快,这演变成了猫捉老鼠的游戏:罪犯们按自己的了解做出种种精神病表现,精神病学家(当时对心理学家的称呼)研究怎样侦破这些“装病以逃避责任的人”,主要手段是倚靠侦查员的经验和洞察力——寻找症状的前后矛盾、等候嫌疑犯对游戏表现出厌烦情绪,或直接从对方眼中捕捉撒谎的迹象。正如奥地利犯罪学家汉斯·格劳斯所言:“骗子,当他以为没人在看他的时候,目光会迅速的扫射审查官,以确认对方是不是相信自己。”

现在,不到1%的重罪被告人会提请精神病辩护,其中很小一部分能成功。但是在像卡罗拉多州这种证明患有精神病就可以免除死刑宣判的地方,装精神病必然是很有诱惑力的。于是,现代法庭心理学家就像他们的祖先一样,用敏锐的医学眼光等候着诈病出现。他们判定其症状是否与病理学研究一致,其信号随着时间推移是否保持前后一致,他们还能提供一整套测试来捉弄伪装者。

第一步是全面调查嫌疑犯的历史。人不会在患上一夜之间精神病,所以了解他之前是否曾因同类病症住过院、或接受过治疗很重要。研究员还会查阅犯罪现场报告,如果嫌疑犯曾藏匿武器、清除指纹,或采用其他手段迷惑警察,那就是思维正常的信号——不是精神病。

凯斯西储大学精神病学教授菲利普二世·雷斯尼克说,在谈及罪行之前,他会让嫌疑犯先详细说说自己的过去,以减少他把所谓的患病模式“翻新”成行动的机会,他和同事会仔细聆听精神疾病特有的信号。

接着是一次或多次长时间的闲聊式面谈——越长越好,因为几个小时后,有些嫌疑犯会开始遗漏某些症状或对定罪表示出厌倦,凯斯西储大学精神病学教授菲利普二世·雷斯尼克说,在谈及罪行之前,他会让嫌疑犯先详细说说自己的过去,以减少他把所谓的患病模式“翻新”成行动的机会,他和同事会仔细聆听精神疾病特有的信号。

“大部分装病逃避责任的人不会读心理学著作,”波士顿法庭心理学家塔利·沃尔特说,所以他们的疯子举动是好莱坞版的。

比如,有些嫌疑犯会声称听见大脑里有个声音,让他们无法抗拒,这通常是对精神分裂症的戏剧化描述。事实并不像我们在电影里看到的那样。大部分听觉幻觉是良性的,它们似乎来自大脑外部(而不是内部),并且很少来自外星人或其他的非人类。只有很小一部分是“强迫性幻觉”,会导致暴力举动的比例更小。此外,真正的精神分裂症患者自有办法忽视这些声音,或与它们和平共处。他们懂得某些特定活动——例如锻炼——能屏蔽声音,还有其他像看电视,能鼓舞它们——“声音”似乎无力抵抗对它所看到的发出评论。

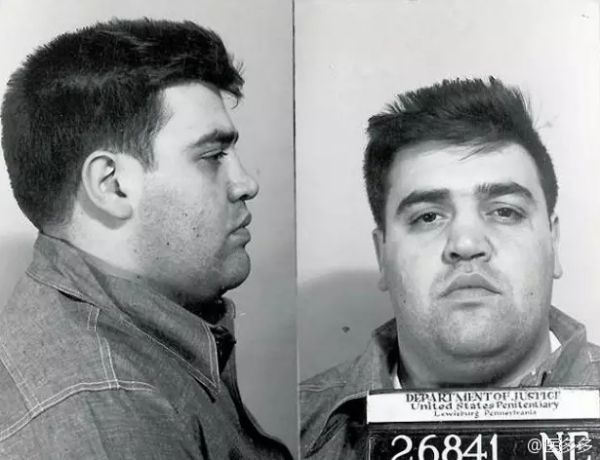

“萨姆之子”戴维·伯克维茨

所以要是有个嫌疑犯说是他大脑里的外星人声音逼迫他去杀人的,那他肯定是在捏造理由。例证:戴维·伯克维茨,又称“萨姆之子”,在纽约连续三年疯狂射杀六人,布考维兹声称他只是在接受恶魔的拉布拉多犬的指令,但后来他承认那是捏造。雷斯尼克说,“狗不是典型的(听觉)幻觉。”

伪病人常常会夸大他们的症状,而忽略常见的微妙信号,像精神病患者的情感迟钝。许多伪病人会说一套做一套,他们会在精神病医生面前假装困惑,却和同牢房的犯人交谈甚欢,或者一边声称患狂想症,一边却悠闲的坐着。有些人会将不同健康状况的症状组合在一起,像精神分裂症的幻觉和抽动秽语综合症中的猥亵。法庭心理学家可能会在面谈中提示反常的谬见,像“你相信汽车是有组织的宗教的一部分吗?”伪病人可能会扑上这个诱饵,甚至表示赞同,真正的精神分裂症患者会说“不”。

在有些要点上,测试者会讨论到罪行,这是给欺诈者设的另一个陷阱。不管嫌疑人声称自己有多妄想,犯罪现场必须符合他所描绘的幻觉。很难相信一个嫌疑人说他疯狂的划着厨房菜刀来对抗外星人军队,而事实上却只在他母亲的胸口留下一个戳伤。另一个线索是将妄想和现实简单混合在一起的托辞。“有时候只要用一句话,”雷斯尼克说,“一种是说‘上帝让我杀了我母亲好拯救人类’,还有另一种说法是‘上帝让我杀了我母亲,我好拿到钱买毒品’”。还有一些标准测试用来诱捕伪病人。初级的十分钟测试叫做M-FAST(米勒症状测试法庭评估),一组25个问题,将真假症状混杂在一起,如果你不是真的精神病患者或受过训练的法庭心理学家,要勾出正确的组合几乎是不可能的;另一组详细的问题叫做SIRS(被报告症状的结构性面谈)要花一个小时;甚至还有一种伪遗忘症的测试,这是伪精神病中最常见的。

与大众的观念相反,遗忘症患者并不会完全丧失记忆能力,因此法庭心理学家会做一份简单到连遗忘症患者都能通过的记忆测试,他们将一系列字母、数字和形状出示几秒钟,然后要求他在一张白纸上画出来,即使是大脑损伤引起遗忘的患者都能再现大多数符号,唯一不能通过的原因是除非你故意这么做。“我不想说得这么详细,免得人们知道怎么预防我们的侦查,”埃文斯顿北岸大学健康系统的神经心理学理事杰里二世·斯威特说,“所以在这一点上,我们尽量不教会公众。”

接受采访的心理学家和精神病专家没有见过嫌疑犯本人或他的资料,他们在对霍尔姆斯案件发表评论时显得有些犹豫。但他们对他声称的遗忘症提出质疑,这种症状在没有大脑受伤、毒品或其他药物影响的情况下是及其少见的。沃尔特警告说,虽然据报道霍尔姆斯的精神病医生曾向科罗拉多大学的恐吓小组发出警告,但并不清楚警告行为是否直接由精神疾病引起。

调查显示,在法庭心理学家每年评估的约60000名“有出庭作证能力”的病人中,8-17%的嫌疑犯是装病。

黑手党首领文森特·吉甘特

也许最聪明的伪病人要数黑手党首领文森特·吉甘特了,他举止古怪,曾被纽约媒体取了个“怪父”的绰号。他做出种种精神不健全的表现,穿着睡衣在纽约城里漫步,跟停车收费表说话,流口水,喃喃自语等,坚持了近10年。当出庭被控谋杀和敲诈勒索时,他愚弄了几位顶级心理学家,致使审判推迟了6年。即使是在1997年被送进监狱以后,他仍保持着精神失常的表现,直到2003年认罪以便逃脱更严重的起诉罪名时,吉甘特才承认那都是装的。

受到语言或身体暴力这种情况是医生无法避免的,他们用自己宽阔的心胸很高的素质来承受了这些误解。医生在工作中会接触到形形色色的人,这些人的教养和素质也是完全不同的,如果医患关系有误解再加上碰到那些非常野蛮的人,这样的人可能就会对医生有语言或者身体暴力的攻击。

在所有医生受到语言或身体暴力攻击的事件中都有一个共同点,就是医患关系发生了误解。有的是因为患者家属对医疗行业的不了解,误会了医生。有的是医生和家属沟通的过程中解释的不清楚,让这些家属误以为是医生没有用尽全力,或者工作中有失误导致的。

医生这个行业中大部分人还是非常有心胸的,他们在面对患者家属的不理解和误会的时候还是非常理智的,即使在受到语言侮辱或者身体暴力的时候大部分医生都选择暂时回避,让患者家属冷静之后,再来协商解决问题。可以说医生的这种处理方法是非常得当的。

其实医生本身这个行业是非常不容易的,要面对患者家属和工作责任的双重压力,我相信每一个医生都想着尽自己最大的努力来挽救每一个病人,在这过程中他们非常希望得到患者家属的理解和支持,这样能让他们的工作开展得更加顺利。如果我们遇到和医生有误解的情况下,一定有理智解决问题,不要让自己有匹夫之勇的行为。